为深入开展“凝心铸魂强根基、团结奋进新征程”主题教育,结合全市统战系统“机关建设年”,九三学社上海市委“聆听‘贤’声 逐梦科学”音频作品(第一季)以社市委机关工作人员与社员手拉手的形式全面启动!

音频作品以《九三学社上海先贤》(第一辑)中收录的25位“九三先贤”的传略故事为基础,通过讲述前辈们的人生故事,带领更多社员了解和学习他们爱国为民的奉献精神、追求民主的道义担当、勇攀高峰的科学态度,在新征程上展现更多新作为。

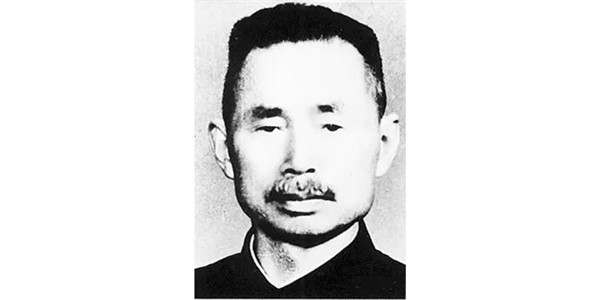

今天,由九三学社市卫生健康委员会主委吕山和九三学社上海市委研究室副主任张瑾为我们讲述我国著名病理学家、医学教育家、一级教授、九三学社社员——谷镜汧一生执着追求,通过尸体剖检发现医学上的未知的故事。

先贤故事

他一生做了上千例尸体解剖

作为病理学家,谷镜汧一生执着追求,极力倡导通过尸体解剖发现医学上的未知,提高临床诊断正确率,为治疗疾病提供的有效方法。为此,他一生做了上千例尸体解剖。

据其长子谷伯起回忆,母亲曾对他们说:“你们爸爸只要有解剖做,饭可以不吃,觉可以不睡。”早年,谷镜汧不分昼夜,独自一人,从吴淞乘火车赶到市区的中国红十字会总医院(今华山医院)停尸房进行尸体剖检。抗战时期,在重庆歌乐山,条件十分简陋,尸检房只是一间泥土房,在远离医院荒山坳的小道旁,人迹罕至。许多尸检安排在半夜,只能在煤油灯或一两只手电筒下做。饿了,他咬几口馒头;渴了,喝几口水,擦擦汗,接着做第二、第三例,连着做十来个小时。他还总是边解剖边讲解,吸引了许多临床医生和高年级医学生前来听讲。

为了能尸检,谷镜汧不止一次为死者“披麻戴孝”,以求得死者家属的同意。上世纪50年代,一年大年初一,乡下送来一例病人遗体。解剖结束后,谷镜汧亲自净洗遗体,穿衣入殓,送上回程的汽车。他说:“死者为科学奉献了一切,为后人造福,我们应以人道主义相待。”

1955年3月14日,谷镜汧立下“解剖志愿书”,表示“本人理当以身作则,不应活时只能言,而且还要死而能行,所以愿附一纸解剖志愿书于书后。”此志愿书刊载于《大众医学》上。他还多次在报刊上发表文章,发起签名活动,劝说社会知名人士志愿捐献遗体,引起全社会关注。他还在市政协会议上多次发言,阐述开展尸检工作的重要意义。在他的不懈努力下,上海医学院的尸检工作从未停顿,为临床、教学、科研积累了宝贵资料、提供了珍贵病理标本,使上海医学院在上世纪五十年代拥有了亚洲第一、规模庞大、病种齐全的病理标本陈列室。

文革时期,他身处逆境,但在重病弥留之际,仍念念不忘自己的诺言,叮嘱亲属将其遗体送去解剖,查找病变和病因,还嘱咐解剖时要仔细观察他的心脏、血管、肾上腺等。

生命的存在不止一种方式。生前他是手执柳叶刀、探求医学真相的研究者,逝去后他把自己的一切奉献给了医学科学事业,把执着无私的精神留在了人们心中。这就是先贤谷镜汧的故事。