今年的清明节过得格外沉重。3月31日,著名语言学家、教育家,上海师范大学中文系原主任,语言研究所原所长,九三学社上海师范大学支社原主委张斌教授逝世。

他被誉为20世纪现代汉语语法八大家之一,却自谦为汉语教学研究界的普通一兵。

他自诩“90后”的现代汉语语法学家,但最感自豪的是,从教60载,上课从未迟到一次。

此时此刻,我不由得想起多年前上门看望张斌先生的情景,特以旧文纪念之。

2014年新年的第一个工作日,我受九三学社上师大委员会的委托,上门看望退休在家的张斌先生,并送上九三学社市委的新年慰问金。

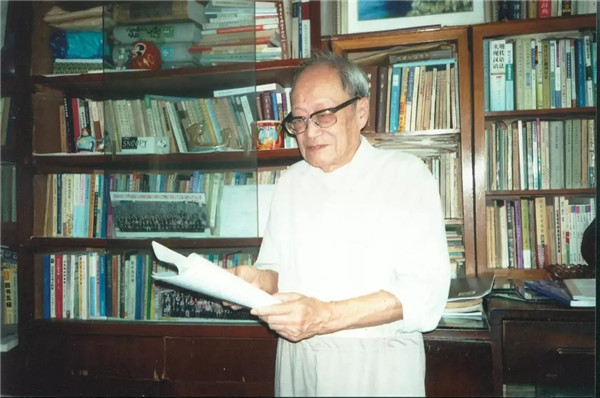

张斌先生的家在徐家汇附近的天钥新村,小区里都是一式的六层楼老式公房。上得楼去,一按门铃,独自在家的张斌先生亲自为我开门。出生于1920年的张斌先生看上去身板硬朗,精神矍铄。

“现在就写些小文章,大的课题不再搞了。毕竟年龄不饶人哪!”走进先生卧室兼书房兼会客室时,见我注意到摊在老式写字桌上的一大堆文稿纸,张斌先生微笑着解释道。

老当益壮,不服老,张斌先生的勤奋在上师大是出了名的,直到他九四高龄仍坚持每两周来校一次,给博士生上课。

一部《孟子》影响了一生

张斌,笔名文炼,1920年1月27日出生在湖南长沙一个普通职员家庭,父亲在长沙电报局工作,按现在的说法也算是个白领,每月薪金尚能维持一家生计。因为外公是清末举人,母亲略有文化。

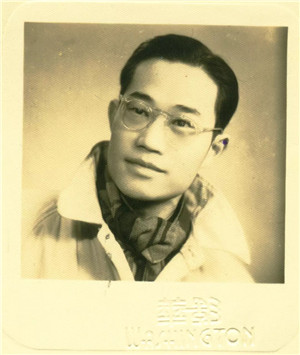

少年时的张斌

从1926年至1932年,张斌的小学阶段转过多所学校,但他的语文成绩特别好,多次获得奖励。他的初中是在长沙中学念的,校长正是我国著名教育家徐特立先生。不过张斌就读时,校长已换任。那时,张斌对《大学》、《中庸》毫无兴趣,相比而言他更喜欢《孟子》,读了一遍又一遍,感到乐在其中。

至今说起中学时期喜欢《孟子》的原因,张斌先生说,《孟子》文字简洁生动,道理“深远透辟,深入浅出”。这一学习经历带来的影响非常深刻,以至后来走上讲台,张斌先生十分注意自己的教学方法,认为教学中许多不易说明白的问题,采用比喻,深入浅出,往往能收到事半功倍的效果。写文章著书也是如此。

初中毕业后,张斌进入长沙市一所私立学校明德中学读高中。该校试行文理分科,张斌听从父母的意志,选了理科。但他并没放弃对文学的爱好,课余常常阅读中外文学名著。抗日战争爆发后,学校迁到远郊,并组织学生成立抗日宣传队,张斌也积极加入这一行列。

从明德中学毕业后,张斌参加高考,被地处湘西山区蓝田的国立师范学院录取。该校的教师中有许多知名学者如钱基博、钱锺书、孟宪承、高觉敷等,院长则是后来成为上海师范学院首任院长的廖世承先生。张斌虽然读的是教育专业,但他兴趣广泛,阅读的古今中外书籍,内容从心理学、逻辑学等再到文学方面,无不涉猎。课余还和同学一起办了一份名叫《新星》的半月刊小型文学杂志;担任学校剧团团长演出,组织同学参加京剧、话剧演出。大学毕业后一度在重庆、四川的中学任教,还担任过教导主任,直到抗战胜利。

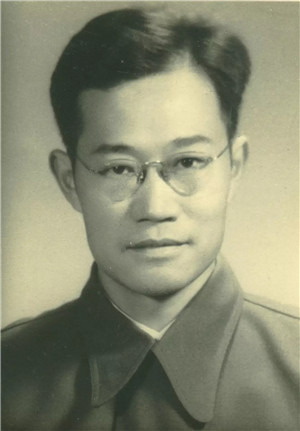

20岁时的张斌

1946年,储安平在上海筹办一份名为《观察》的周刊杂志,当他了解到张斌在大学时代有办杂志经验,便邀其来上海参与办刊。1948年《观察》被国民党查封后,张斌只得离开杂志社,进入旧上海师专附中(虹口中学前身)任教。

全国解放后,张斌先后在“上海工农速成中学”、“华东区抽调部队机关干部升入高等学校补习班”(与胡裕树、王运熙等共职)、“华东速成实验学校”任教,担任语文教研室副主任、教研室主任等职,并被评为讲师。

活到老、学到老、教到老

1954年春,上海市人民政府责成市教育局筹建上海师大前身——上海师范专科学校,并成立了由时任市教育局局长陈琳瑚任主任委员,原华东速成实验学校校长郝晋卿任副主任委员的建校筹备委员会,张斌先生是15位筹备委员会委员之一。建校初期,他还担任了学校的中文科副主任。后来,在上海师专的基础上又成立了上海第一、第二师范学院,张斌先生在第一师范学院中文系任语言教研室主任,并被评为副教授。1958年,第一、第二师院合并为上海师范学院,他仍任中文系语言教研室主任。

40岁时的张斌

十年动乱,上海师院是重灾区,张斌先生和许多教师一样受尽凌辱,但他心胸宽广、处事乐观,拨乱反正后,他曾多次表示,对绝大多数年轻人的过火行为,我们应该宽容。

上海师院复校后,张斌先生被选为中文系主任,并很快被评为教授。自此以后几十年,张斌先生兢兢业业,将他大半生精力献给了他所钟爱的现代汉语语言研究和教学事业,献给了上海师范大学。

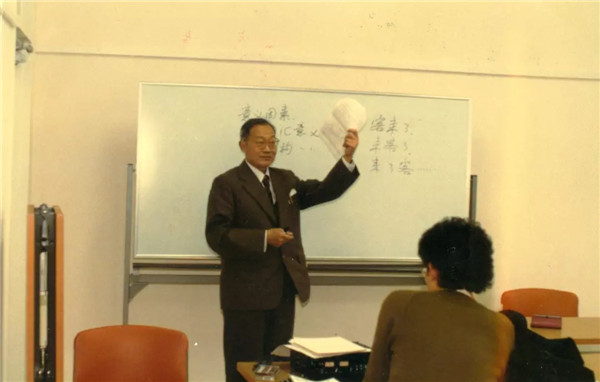

1981年2月23日,张斌在日本大阪外国语大学讲学

1985年9月与语文界、教育界前辈同摄于淳安千岛湖游船上。自左至右:许杰、张斌、罗竹风、吕淑湘、张撝之、卢元

1995年退休后,已75岁高龄的张斌先生仍应学校要求继续承担博士研究生的培养工作。好多年来,每到周五,家住校外的张斌先生总是早早地赶到学校,等着开课。后来,张斌先生的课时由每周一次减到每两周一次,但他仍坚持提前到校,给博士生讲授“语法专题研究”。上课时,他总是尽量站着,不坐。直到去年暑假前上完最后一堂课,他才正式放下教鞭,告别讲台。那次课后,同学们依依不舍,排着队与张斌先生一一合影留念。张斌先生安慰大家,尽管我不再上讲台,但以后仍会以开讲座的形式与同学们交流。

2001年12月7日首届研究生学思节上,张斌教授与学子分享他的学习心得

那天我去看望时,再次问起张斌先生,这60多年的教学生涯中,您最感自豪的是什么?他不假思索地立刻答道:“是我上课从来没有迟到过一次!”60多年教师生涯中居然从未迟到过一次,这是多么不容易!先生的敬业精神由此可见一斑。

古稀之年的张斌先生正在为本科生上课

潜心研究 终成大家

张斌先生潜心研究汉语语法六十余年,在汉语语法的多个领域造诣颇深。在词类的区分问题上,他提倡“功能说”,强调汉语的单词要从结构上来区分,从词和词的相互关系、词和词的结合上来区分。这实质上是主张按照词在句法结构中的功能即分布来划分词类,使汉语词类的区分建立在民族化、科学化的基础上,这对汉语语法学产生了积极的影响。他还否定了沿用前苏联语法学界的对汉语词类按意义和功能划分的“双重标准”,厘清了词汇、语法范畴的含义。在区分分类的基础(依据)和标准方面,他主张词类划分应区分基础和标准,这一语法观点一直贯穿在他对词的划分、句类的划分、复句的划分等语法研究分析的多个方面。在析句研究方面,经过详细、深入的分析,他指出,析句的目的在确定句型,方法上则应区分句法分析和句子分析;句子分析以句法分析为基础,但二者不可等同,关键是修饰语不影响句子的结构类型。张斌先生还将语言分析应用于诗歌格律的解释上,见解独特,令人耳目一新。

张斌先生还研究了符号学、信息论、系统论等对语言研究最有影响的上位学科,并应用于汉语语法分析;考察了心理学、逻辑学与汉语语法研究相互渗透的关系,发表了大量的论文,取得令人瞩目的学术成果,而一部《现代汉语描写语法》则为张斌先生60余年的学术生涯奏响了最为华彩的乐章。

全书20章、150万字的《现代汉语描写语法》由张斌先生亲自担纲,联合中国社科院、北京大学、复旦大学等全国23所高校和科研院所的32位教授、副教授、博士(包括在读博士生)、博士后,历经8年编撰而成,是我国第一部参考语法,也是对我国100多年来现代汉语语法研究成就的总结,可以说完成了数代汉语语法学家的宏愿。该项成果先后获得了上海市哲学社会科学优秀成果一等奖、国家教育部第六届高等学校科学研究优秀成果(人文社会科学)著作类二等奖。

2002年,张斌先生与博士生合影

值得一提的是,张斌先生在上师大从教几十年,为学校创下了多个“第一”:他领导创建了上海师范大学第一个专门语言研究机构“语言研究所”,并首任所长,现为名誉所长;他指导创建了上海师范大学应用语言研究所,任应用语言研究所顾问。1986年,国务院学位办审批通过上海师大建立第一个博士学位点——现代汉语,张斌作为学科带头人被批准为上海师大的第一位博士生导师。这样,他和复旦大学的胡裕树、中国社会科学院的吕叔湘、北京大学的朱德熙一起,成了中国现代汉语专业的第一批博士生导师;韩国的第一位汉语语法学博士也出自张斌先生门下。此外,他还创建了上海师范大学第一个博士后流动站,成为上师大的第一位博士后联系导师。张斌先生还是上师大第一位国务院特殊津贴获得者、第一位曾宪梓教育基金教师奖获得者、第一位上海市哲学社会科学优秀成果一等奖获得者……

与张斌先生聊着他这一路走来的风风雨雨,我言谈间不禁流露出钦佩之情,先生见了只是淡淡地说道,我不过是汉语教学研究界的普通一兵,算是个老兵吧。听罢,不由得想起他曾寄给我的一首名为“九十感怀”的小诗:

颠扑生涯九十秋,依稀往事忆从头。

常惊敌寇来空袭,每数工薪便发愁。

收拾金瓯今胜昔,折腾岁月喜还忧。

阴霾扫尽千帆过,万里鹏程庆自由。

这真是个既可爱,又令人肃然起敬的老人!